晚点周末丨普普通通的公园,如何体现时代精神?

对公园的理想也是对城市、生活的理想。

文丨曾梦龙

编辑丨钱杨

为什么看似平常的逛公园、city walk(城市漫游)如今突然成为一股潮流?研究公园的学者林峥称,因为人们经历了新冠疫情,深切体会到公共空间对于日常生活的意义,所以不少人想要 “报复性玩耍”,逛公园、赏美景,漫步城市、探索附近。

她观察到,许多人跑到国家图书馆睡觉,占领朝阳公园草皮,野餐、露营、“松弛躺”。她觉得,这也许是一种新的时代精神。疫情之后,很多人不想再 “卷”,在重新理解意义。

11 年前,作为北京大学中文系和哈佛大学东亚系的联合培养博士生,林峥从北京飞往波士顿,开始研究近代北京公园。现在,她是中山大学中文系副教授,在去年出版了博士论文修订而成的专著《公园北京:文化生产与文学想象(1860—1937)》。

这本书视 “公园” 为新兴的西方文明装置,聚焦其如何进入晚清民国北京。在这个过程中,又如何实现传统与现代、本土文化与外来文明的对接与转化。

“我从公园入手,但背后的着眼点是在北京。也就是说,我希望寻找一个最有代表性的城市空间来折射北京的时代精神和社会文化。” 林峥说。

她在书中选择晚清民国五个最具代表性的公园(万牲园、中央公园、北海公园、城南游艺园、陶然亭公园)做个案研究,分别对应五种人群(传统士绅、新文化人、新青年、普通市民、政治团体)的生活,同时反映公园承担的启蒙、文化、文学、娱乐、政治等功能。

她觉得有意思的是,100 多年前,公园、图书馆等公共空间在中国刚出现时,崭露的是和现在完全不同的另一种时代精神。它们被看作现代文明象征,被中国的政治家和知识人从西方引入,承担着启蒙民众的作用。

1906 年,清末五大臣出洋考察归来,奏请效法西人 “导民善法”,设立公园、图书馆、博物院等,以期 “民智日开”。类似的,梁启超曾言,“若无相当之公园,则于卫生上、于道德上皆有大害”,“一日不到公园,则精神昏浊,理想污下”。他觉得 “公园” 既能 “休闲”,也能培育 “公德”,最终可以 “新民”。

《公园北京》,林峥 著,北京大学出版社 2022 年 10 月版。

今年 8 月,《晚点 LatePost》通过视频对话了在广州的林峥。对话三天前,她刚回到中国,结束了在美国哈佛大学为期一年的访学。在她身后的墙上,挂着意大利画家阿梅代奥·莫迪利亚尼(Amedeo Modigliani)的《红发女人》(1917 年)。虽然旅途劳累、尚在调整时差,但她讲述公园的历史文化和潜藏深意时,显得神采飞扬。

林峥研究公园有两个缘起。一是私人的感性经验,使她对公园怀有天然的敏感和亲切。“80 后” 的林峥小时候会参加学校组织的公园春秋游,归来还要写作文。现在假期回到福州老家,她饭后都会和母亲去公园散步,母亲也常在公园跳舞。

二是导师陈平原的启蒙,让她走入北京研究、城市研究方向。2004 年入读北大中文系本科时,林峥记得在一堂现代文学史课上,陈平原讲老舍笔下的北京,还回忆了自己年轻时初下火车对于北京的第一印象,“冬日清晨混合着豆浆油条和煤炉气味的凛冽气息”,触动了她。

就读北大中文系前,林峥怀抱作家梦。她中学就发表过不少文学作品,出版过长篇小说。但系主任在开学典礼的 “泼冷水” 惯例——“北大中文系不培养作家”,让她自然接受了整个过程。她觉得,自己不一定能成为好作家,但可能会是好学者。

十年前,林峥在哈佛时常与导师王德威讨论。她说,当时王老师曾开玩笑说,“到时候你最终做出的博士论文,人家一看,一半像陈平原,一半像王德威”。

林峥引用两位导师的好友、同为现代文学研究者的许子东的比喻,来解释两位导师的差异:陈平原治学,如在一块领域内深耕一棵树,枝繁叶茂;王德威则如将几朵天南地北的花插在一处,花团锦簇。她觉得,陈老师做研究的方式偏史,用扎实史料说话,通过史料带出问题。王老师的趣味偏文学,经常在一个题目下讨论几个不同对象,用问题意识笼罩住,灵光一现、见解独特。

十年后,林峥再赴哈佛。她认为,自己现在 “更像一棵树,上面开着不同的花”。一方面,她希望延续中国文学史的研究传统,史料扎实、厚重;另一方面,她也希望多接触理论,有新的问题意识和视角。

两次哈佛访学,林峥都住在剑桥公园(Cambridge Common)附近,夏天傍晚,常去散步。她说,这个公园是美国公园之父奥姆斯特德(Frederick Olmsted)打造的波士顿公园体系的一部分,属于街区绿地公园。但奥姆斯特德最有名的是缔造纽约的中央公园,她去的时候是春天,户外有很多自发的艺人表演,像爵士乐等,观众在旁边围成一圈跟着跳。

林峥以前更喜欢英式花园。十多年前,她在英国剑桥大学访问时,觉得英式花园剪裁好、花漂亮。她去的时候是夏天,正好碰上莎士比亚戏剧节,不同学院的花园里上演戏剧,人们就在草坪上、花丛间席地而坐,看《罗密欧与朱丽叶》等。“结合得特别好,他们会带餐垫、鲜花、花瓶、红酒、高脚杯等,对于我来说是美育启蒙。”

不过在国外公园里,林峥最倾心的是纽约高线公园。它座落在纵贯纽约的废置铁轨上,与城市景观融为一体。她惊喜这和梁思成的想象不谋而合。在 1950 年北京城市规划的 “梁陈方案” 中,梁思成曾建议在北京城墙上植树种花,打造环城立体公园。

纽约高线公园(High Line Park);梁思成手绘城墙设计图。高线公园图片来自:wikipedia。

如果没有时空限制,林峥最向往的是 1920 年代中央公园 “来今雨轩” 的聚餐和茶座。那时,参与者有胡适、徐志摩、梁思成、林徽因、林语堂、周作人、郁达夫等等。她觉得在公园的聚餐和茶座象征那个兼容并包、风云激荡的时代。“好想去跟任公(梁启超)、胡适做朋友,跟林徽因做闺蜜。” 林峥笑道。

林峥说《公园北京》的潜在对话对象是她的 “忘年交”、前辈学者李欧梵的《上海摩登:一种新都市文化在中国(1930—1945)》。这本书是中国城市文化研究的典范之作,“摩登” 即 “现代”(modern)的音译。

李欧梵侧重中国城市转型过程中拥抱西方现代性的一面,如民国上海的舞厅、咖啡馆和跑马场,后来学者(如陈平原)开启的北京研究,则侧重抵抗、挣扎或突破西方现代性的一面,她也处于这条脉络之中。公园折射了晚清至民国北京的现代性转型,展现了 “新旧交融” 的特点。

今年 4 月,林峥在哈佛组织了一场 “五条人及其背后的大时代” 的学术讨论,邀请了五条人乐队成员仁科参与分享。

这也与林峥的新研究相关,延续了她对中国城市现代性转型的思考。晚清民国公园是比较精致昂贵的城市空间,她也想探究那些看上去要被这个时代、社会、城市淘汰掉的空间,比如广州城中村、上海工人新村、东北老工业基地。

这些空间看起来既没有上海咖啡馆的 “摩登”,也没有北京公园的 “新旧交融”,但却有独特的生命力和创造力。比如她认为,城中村滋养了五条人这样的乐队,五条人又再创造城中村。

“我想从文学艺术视角看城中村,突出那些看似落后、负面东西内在的爆炸性潜能”,林峥说,“那个东西可能超越我们对现代性的想象”。

以下是林峥和《晚点 LatePost》的对话。

公园不只是一个实体

《晚点》:书名为什么叫《公园北京:文化生产与文学想象(1860 — 1937)》?相比历史学者或者建筑学者,你从文学角度研究 “公园” 有什么不同?

林峥:书名之所以叫《公园北京》,而不是《北京公园》,是因为我从公园入手,但背后的着眼点是在北京。也就是说,我希望寻找一个最有代表性的城市空间来折射北京的时代精神和社会文化。就像沙龙与中世纪的巴黎,咖啡馆与 19 世纪末的维也纳,舞厅、咖啡馆、跑马场与民国的上海,茶馆与近代的成都。

在清末民初,公园是北京非常重要的综合性空间,包含政治、经济、社会、文化等多种维度,所以在某种程度上,公园投射了我对北京的理解。我认为北京新旧交融,不是老古董或博物馆。因为北京公园是在前朝皇家园林的基础上改造开放,而当时公园是作为西方最现代的都市文明象征被引入,具有新旧交融的创造性特色。

作为一个文学研究者,我对公园的兴趣也是对城市空间的兴趣。我对城市的理解是,城市不只是一个实体,也有隐喻或者纸上的城市。所谓隐喻、纸上的城市是我们对于城市的感受、想象、记忆,是人主观对城市重新地书写和改造。这会对实体的城市空间产生影响,出现某种扭曲或变形。它们与实体的城市同样重要,甚至更重要。

举个例子,我们是怎么想象和记忆一个城市的呢?无论是远方的城市,还是古代的城市,我们都是通过前人的书写、图像、影像等来想象和记忆,比如民国的北平是通过老舍的小说知道,民国的上海是通过张爱玲的小说、“月份牌” 的画片、《良友》的美女封面等来了解。

中国很多古迹,像黄鹤楼、岳阳楼、凤凰台,已经不是从前那个古迹。之所以我们今天还去看它,是因为它在李白、崔颢等人的诗中被永久留存下来的形象。这个形象就是文学、隐喻、纸上的城市,是通过前人书写建构起来的想象。

这是我从文学研究角度进入公园、城市的独特之处。要讨论公园作为城市空间的代表,它怎样影响当时人的精神生活、时代风气?另一方面,人的书写和想象又怎样表现公园?这是公园和文化生产、文学想象相互介入、相互建构的状态。

公园与新青年

《晚点》:正如你所说,最初公园是作为西方最现代的都市文明象征,被政治家和知识人引入,具有启蒙民众的功能。但从实践看,晚清民国的公园主要面向城市中上层阶级。你如何看待这种理想和现实之间的差距?

林峥:一方面,理想与现实的差距确实存在。虽然公园引进中国是为了启蒙民众,但由于消费、趣味上的差异,晚清民国的公园主要还是服务于城市中上阶层,特别是文化人。另一方面,这种差距也可以接受。因为对于公园这样一个新兴事物,需要以自己的方式逐渐融入中国社会和人民生活。

我认为可以用新文化运动来比喻公园。现在所有人都讲白话文、写新文学,但在当时,新文化运动普及的层面很有限,讲白话文、写新文学的人限于北京为主体的重点高校师生,和围绕在他们身边的作家、编辑等。即使当时触及的群体有限,但新文化运动已经起到示范作用,改变了中国传统文化和文学。这也是公园在民国时的功能。

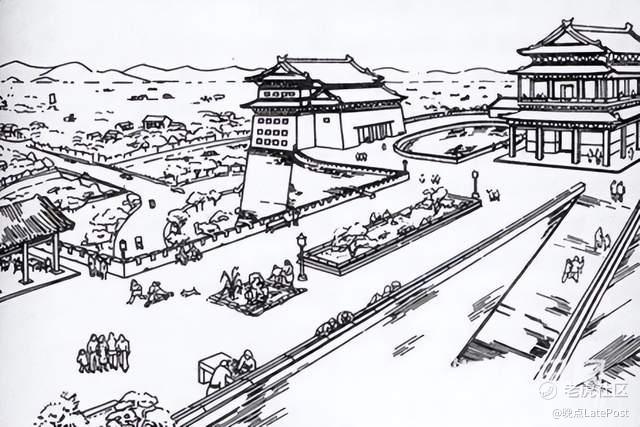

1907 年,清政府在三贝子花园的基础上建成万牲园。林峥认为这是北京最早的公园,当时设有茶社、餐厅、照相馆、人力车、游船等。现在原址变成北京动物园,地处西城区西直门外大街。图片分别为万牲园大门、西洋茶馆(咖啡馆)、喷水吼。

学者吴宓有次带一家老小去颐和园玩,因为当时人们主要住在内城,颐和园在西郊,特别远,又没有地铁、公交,交通费用很贵。他们一天往返颐和园的交通、食宿等费用一共要 100 多块大洋。这是很惊人的钱。当时一个普通职工,比如毛泽东在北大图书馆每个月的工资只有几块大洋,而清华、北大教授一个月的工资有两三百块大洋。所以吴宓带家人去一趟颐和园,花了普通人一年都赚不到的钱。

朱光潜在 1930 年代说,北海公园门票是 20 枚铜子。中央公园的行健会(类似于现在的高级健身会所)是会员制,每人缴年费 12 块大洋,入园可以免购门票。当时胡适很喜欢去中央公园,喝完茶以后,就跟朋友到行健会打球,有时深夜才回家。

(注:1930 年代的北京,一块大洋能换三四百枚铜子。如果粗略想象那时的购买力,大概 20 张北海公园门票能在小饭馆吃顿丰盛饭菜或者看场梅兰芳演出,500 张北海公园门票可以买一平方米二环内的房子 [1]。)

当时公园的格调、消费把很多人挡在公园大门之外。沈从文自传体小说《老实人》中的主人公自宽君说,平时他不敢到北海公园的五龙亭茶座吃饭,并非因为那里的餐费太贵,而是他自惭形秽。朱光潜作为北大著名教授,也谈到他轻易不去北海,因为去北海需要衣冠楚楚,这是不成文的规定,他觉得有点麻烦。

当时去趟公园有点像现在去高档消费场所,比如百货公司第一层的奢侈品店。直到共和国时期,公园才真正面向大众。

《晚点》:虽然晚清民国的公园并未整体完成启蒙任务,但一些人的确受惠于公园。像从湘西来的无业、失学北漂男青年沈从文,就常去北海公园的图书馆看书自学。能不能再讲一些你对新青年和公园印象比较深刻的人物和故事?

林峥:当时很多新式文化人的恋爱、结婚都发生在公园,比如沈从文以写萧萧、翠翠、夭夭这样的乡村女性成名,但他对新女性一直有执念。虽然在小说《萧萧》中,他从乡下人的眼睛里近乎夸张、荒诞表现女学生,说有女学生老到二十多岁还好意思不嫁人,老到三十多岁还好意思嫁人的。

实际上,沈从文追求的张兆和就是新式女学生的代表。沈从文的九妹是湘西少女,萧萧的原型。他一直希望把九妹培养成林徽因那样的新式女性,让她学英文、法文,最后九妹精神崩溃。

对于沈从文来说,新公园、新女性这二者相得益彰,象征沈从文作为一个边缘文学青年渴望进入现代都市和文化的空间秩序,但被拒之门外。最后,沈从文和张兆和是在北海公园订婚。徐志摩和陆小曼也在北海公园订婚,梁启超作为证婚人还大骂一顿徐志摩,说 “不要再把婚姻当作儿戏”,“希望这是你们两个人这一辈子最后一次结婚”。

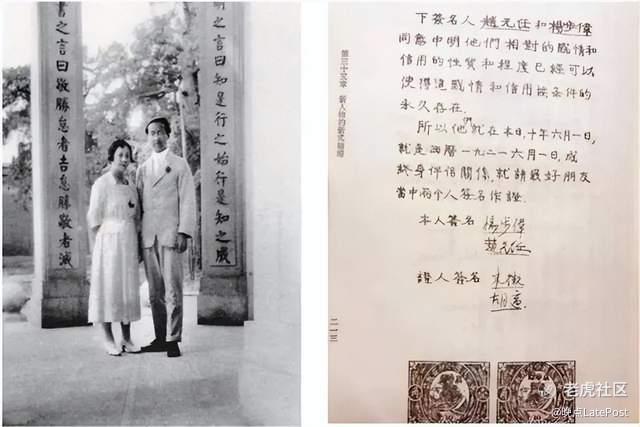

清华国学院 “四大导师” 之一的赵元任,和他太太的故事也发生在中央公园。他的太太叫杨步伟,最早的留日医学女博士,是一个奇女子。她回来和闺蜜希望开家医院,遇到赵元任。刚开始,赵元任想追求杨步伟的闺蜜。但在追求过程中,因为她们同出同入,赵元任渐渐对杨步伟生出好感,杨步伟也对赵元任生出好感。后来被闺蜜发现,很不开心。

赵元任对这个事情有非常生动细致地描写。杨步伟约赵元任在中央公园见面,对赵元任说,要不然就算了吧。赵元任喊了杨步伟的名字说,我们就这样算了吗?这时,她知道算不了。于是他们很快订婚,在中央公园的格言亭底下合影,寄给所有朋友。

他们没有办传统的婚礼,这就是他们的婚礼,当时非常轰动,《晨报》以《新人物之新式婚礼》为标题报道。同时,他们请胡适证婚,要求大家不要送钱、送礼,如果要送礼,就送自己创作的文学、音乐作品,开了新式婚恋的风气。

像他们有一位在美国的天文学家朋友,收到合影后,将它钉在天文台的布告栏上,告诉同事:“1921 年 6 月 1 日下午 3 点钟,在东经 120 度发生了一个天文现象。” 这个 “天文现象” 就是指他们结婚。

《暮夏北海的小姐们》(《沙漠画报》,1940 年第 3 卷第 41 期);《北平北海中之划船者》(《图画时报》,1934 年第 1006 期);1926 年北海首届化装溜冰大赛,有人扮成白菜(右上)、铜锅(右下)、莲花、蝴蝶,等等。

《晚点》:你曾说:“新女性是民国公园最好的代言人。” 怎么理解?

林峥:我觉得新女性意气风发的形象、都市主义的美很契合那个时代和社会对于公园的想象。我们从当时的作家、画家、摄影家对于新女性、新公园的表现中都可以看出这点。

女子高等师范学校(北京师范大学前身)的作家们可以体现新女性和新公园的关系。比如庐隐在女高师有三个好朋友,她们也是庐隐小说《海滨故人》的原型。四个人经常穿着自制的民国女学生制服——上面是灰色布褂,下面是蓝色裙子,裙子下面裹一道彩色镶边,联袂出行,一起到中央公园、北海公园、万牲园 “招摇过市”。当时女学生本来就引人注目,你可以想象,她们一定是一道漂亮的风景线。

因为公园是很好的约会空间,所以当时的新式男女自由恋爱,大部分都发生在公园。很多女性作家,比如庐隐、石评梅、冯沅君写的新式恋爱故事都发生在公园。公园不仅起到故事发生场所的功能,也参与新式青年构建新式恋爱的机制。同时,我们也在这些故事中看到新女性在新旧道德之间挣扎求索的血泪痕迹,尤以石评梅和高君宇的故事为代表。

对石评梅那代人来说,新女性是从未有过的东西。新女性应该做什么?怎么做?她们都需要通过自己的文学作品和人生探索。石评梅最后没有接受高君宇的求爱,但高君宇死后,她非常后悔,和友人写了大量悼念文章,把他葬在陶然亭公园。石评梅很快去世了,友人也把她葬在陶然亭,像并葬一样,竖起两块形状别致的高石墓墓碑。石评梅的好友庐隐还为她写了小说《象牙戒指》。

有形的公园,无形的文学、政治

《晚点》:你认为公园这一有形的城市公共空间与无形的文学空间之间形成一种 “同构” 关系,比如《大公报》与中央公园,《晨报》与北海公园,张恨水小说、《世界晚报》与城南游艺园。能不能讲讲如何理解这种 “同构”?

林峥:比如沈从文、萧乾、杨振声、林徽因、梁思成,这群《大公报》“文艺副刊” 的编辑同仁在中央公园的茶座组稿。他们一边喝茶,一边讨论文学,如何编辑刊物。在北海公园,沈从文、朱湘、蹇先艾、刘梦苇这些年轻诗人,一起探讨文学、诗歌,最后促成副刊《晨报·诗刊》出现。

这些文化人在公园举行文化活动,赋予公园空间意义,使它变成文化空间。同时,落实到纸面上以后,无论形式还是内容,在茶会上的讨论都会成为报刊内容。他们在茶会上平等的圆桌讨论也会成为报刊编辑和作者、作者和作者之间平等交流的方式,所以有一种 “同构” 关系。

《大公报》副刊《小公园》的两种刊头,左为司徒乔设计,右为林徽因、梁思成设计;赵元任与杨步伟在中央公园的合影,以及他们的证婚书;中央公园的茶座 “来今雨轩”,许多文人常在此相聚。

通俗小说家张恨水当时一边编辑《世界晚报》的社会新闻版面,一边在报纸上连载通俗小说《春明外史》。《世界晚报》面向平民,社会新闻版面比较猎奇、八卦。无论是《春明外史》,还是《世界晚报》,很多都跟当时的城南游艺园有关系。

城南游艺园是有公园性质的游览地,包括杂耍、杂技、舞场、剧场、电影场、旱冰场、台球室等。它跟追求启蒙的现代公园有所不同,偏向平民娱乐。因为主要面向下层受众,城南游艺园鱼龙混杂,每天非常喧嚷、混乱,上演各式故事,成为通俗小说和平民报刊社会新闻版素材。

新文学、新报刊和新公园的同构,都在新文化价值体系之下,而城南游艺园跟平民报刊社会新闻版、通俗小说的同构,是指偏向小市民趣味。

举个例子,刚才讲到新女性,张恨水的小说基本上是言情小说,有大量青年男女在公园交往的故事,但表现通常比较负面。年轻女性一旦进入公园,就会堕落、被污染,甚至无法脱离死亡的危险。这背后是对新女性、新恋爱持有警惕、恐惧和否定态度。其实这是小市民的态度。因为通俗文学反映小市民的趣味和认知结构,和新文学、新女性、新恋爱的表现形成鲜明对比。

《晚点》:晚清民国的北京公园不仅有启蒙、文化、文学和娱乐功能,还具有政治功能,像新文化运动时期,许多社团都会在公园相聚。你在看公园和政治相关材料时,有哪些觉得比较有意思的人物和故事?

林峥:比如陶然亭本来是明清两代士大夫雅集的场所,但到民国以后,因为北京城市格局变迁,文化中心从外城迁到内城,于是南城衰落,导致陶然亭变得破败。正因为它的破败,并且当时算是在郊外,所以很多政治社团看中了它,人迹罕至、比较安全,不会被盯上。

在 1920 年代,政治社团风起云涌,像毛泽东带领的湖南新民学会,周恩来带领的天津南开学生社团觉悟社,李大钊带领的少年中国学会,都在陶然亭集会。同时,还有一大群遗老在陶然亭做雅集。在同一空间当中,他们的时间不同。遗老还在过帝国时间,而新青年们已经在期待新的国家。

李大钊和陈独秀在起草《北京市民宣言》时,选择去城南游艺园发传单。因为城南游艺园和它对面的新世界是当年南城最重要的综合性娱乐场所,容纳更多市民,比公园多样化。这在电视剧《觉醒年代》有浓墨重彩的一笔。

有意思的是,当时胡适在跟高一涵、陈独秀喝茶,喝完以后,胡适先走了,陈独秀留下来和李大钊会合发传单。但因为胡适的身份问题,《觉醒年代》切掉了那一块。

少年中国学会在陶然亭公园的合影,右起第三人为李大钊;毛泽东(左起第四人)和湖南学生社团辅社成员在陶然亭公园合影;高君宇和石评梅在陶然亭公园的墓碑。

《晚点》:虽然书的副标题写的是 1860 — 1937,但你在结语部分讨论了 1937 年到新中国初期的公园。在新中国公园这部分,你提到少年儿童和公园的特殊关系,也是你的童年记忆,能不能讲讲为什么会有这种联系?

林峥:我在看公园资料时发现,在 1955 年电影《祖国的花朵》中,少年儿童泛舟北海、在公园中欢乐嬉戏、听解放军讲故事等场景,象征新中国美好的现在和光明的未来;1950 年代外文出版社面向外国读者发行的英文图册《北京》(Peking),北京新形象里有大量人民群众在公园休憩的照片,少年儿童占了很大部分;1950 年代《北京文艺》杂志的封面、封底和插图,很多都是关于公园,少年儿童也非常鲜明。

这种意象对人的冲击感很强烈。我觉得是非常有意识地以少年儿童象征祖国未来。

当时很多公园的定位都是面向少年儿童,比如景山公园变成少年宫;北海公园的阐福寺变成少儿空间,“少年先锋队水电站” 都由少年儿童操控,让小朋友感觉当家做主。

我看到这些材料后,突然意识到我们小时候春游、秋游背后,其实有更大的意识形态和政治隐喻。这些也变成了我们日常生活的记忆,但大家对它习焉不察。

电影《祖国的花朵》剧照,少年儿童们在北海公园划船,高唱《让我们荡起双桨》;少年儿童在中山公园;少年先锋队员在陶然亭公园。

我在《公园北京》里写过:“电影《祖国的花朵》的高潮部分是孩子们在北海泛舟嬉戏,唱起脍炙人口的主题歌《让我们荡起双桨》,曲终点题:‘我问你亲爱的伙伴,谁给我们安排下幸福的生活?’ 共和国公园最根本的功能在于生发人民群众,尤其是祖国未来公民的自豪感,唤起对于 ‘给我们安排下幸福的生活’ 的共产党的感念。”

新旧交融之际

《晚点》:《公园北京》选取了五个公园作为个案分析。除了这五个公园,你在做研究过程中,还有什么印象比较深刻的公园?

林峥:《公园北京》的内封是一位年轻女性穿着泳装面对镜头,她的男伴赤裸上身背对镜头,两人之间有着诱惑、挑逗的氛围。当我发现这张照片是 1940 年代拍摄时,觉得有非常强烈的象征意义。当时公园所期待的新女性已经成熟,这种新女性的自信、勇敢令我惊艳。更有意思的是,照片拍摄地是中南海公园。

现在这个地点有非常强的政治意义,但在 1940 年代时,普通人能在里面游泳。在 1930 年代时,北平市长袁良还计划把它打造成迎接外宾的饭店。因为当时日军侵占东北,北平面临威胁,所以搞了 “繁荣北平计划”。袁良想把中南海变成大饭店,拟改名为故都饭店、东方园林饭店或皇宫饭店,迎合外国人的东方主义想象。

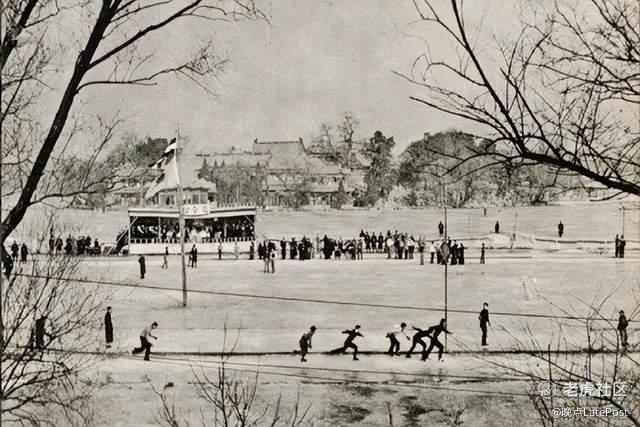

中南海的中海西岸迎春园湖滨茶座(1940 年);中南海的南海溜冰场(1941 年)。

除了中南海以外,还有地坛公园。民国时期的地坛公园是京兆尹薛笃弼兴建,他对地坛的改造非常有创造性。地坛是明清两代帝王祭祀地神的场所,薛笃弼在地坛上建世界园,在地上绘制世界地图,反映出当时国人希望对世界有所了解。

地坛公园在修建完后改名叫京兆公园,1928 年迁都后改名为市民公园。但改造很不成功,因为教化意义太重,民众觉得无聊,很快颓败。1949 年以后,政府重新修缮。

太庙也很有意思。清代皇室祭祀祖先,在故宫两边,一边设祭坛,一边设太庙。民国以后,很多遗老喜欢去太庙,写的很多诗都是关于太庙灰鹤。据说以前皇帝在时,就已经有灰鹤,所以遗老们看到灰鹤,就觉得它见过前朝故主,产生共情。

在老舍的《四世同堂》中,祁家大孙子祁瑞宣听到类似大东亚共荣圈的演讲时,内心屈辱、气愤。他也看到太庙灰鹤,但对灰鹤的理解跟遗老不太一样。他觉得灰鹤羽毛很美,但没有任何用处,就像自己作为文人,此时此地只能被辱。

1949 年以后,太庙变成劳动人民文化宫。最近,太庙变成青年情侣拍婚纱照的地方。因为它长得跟故宫有点像,但又不像故宫有那么多规定,所以成为 “故宫平替”。太庙的转变过程挺魔幻,折射了整个中国近代史。

注释:

[1] 购买力是本文作者根据《上世纪三十年代民国北京老 “账本”》一文中的数据估算得来。《上世纪三十年代民国北京老 “账本”》的作者为姜宝君、陈芯仪,刊载于《北京晚报》,2019 年 1 月 30 日。

题图来源:视觉中国

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。