地平线的 “反转” 故事:科学家、时机和 “第二名”

今年地平线的出货量预计会达到 300 万片,相当于过去 3 年之和。

文丨司雯雯 编辑丨王海璐

科学家创业并不是中国商业世界里的典型故事。生意场不同实验室,CEO (首席执行官)的资源、领导力、商业触觉通常比技术更重要,大型公司为技术人才设置的职位是 “CTO”(首席技术执行官)。

在一些行业里,技术的权重会升高,科学家背景的创业者也更多,比如智能驾驶,新的技术路线可能颠覆市场。但把技术落地、赚到一定规模的收入且找到长期合理的商业模式,是所有科学家创业的共同门槛。

地平线创始人余凯常被问 “科学家适不适合创业”。他是个恰当人选,2015 年 7 月,余凯创立芯片公司地平线,他是中国最早接触人工智能的行业专家之一。

五源资本创始合伙人刘芹第一次见余凯,两个人从晚上 8 点一直聊到凌晨 3 点。酒店的餐厅陆续关门,他们被 “赶来赶去”。刘芹记得,那个晚上,余凯一直 “唠唠叨叨” 他对未来世界的想象,说 “全世界未来都是机器人”,这里面蕴藏着巨大的机会,十年、二十年难得一遇。

刘芹表示赞同,但他更关心,如何把对未来世界天马行空的想象,收敛到一个 “有价值的落地点里”。这是所有创业公司成为 “独角兽” 的前提。

余凯的 “落地点” 是芯片。他认为当机器人时代来临,会需要一个全新的计算平台,就像 PC 时代的终端产品都内置英特尔芯片进行计算。地平线的目标,是成为机器人时代的英特尔。

当时谷歌公司的 AlphaGo 还没打败世界围棋冠军,人工智能没有走入大众视野,投资人也不信任创业公司做芯片的故事,何况创始人从未做过芯片。不少人怀疑 “一帮搞算法的人做芯片?”

地平线花了四年三个月,卖出第一百万颗征程系列芯片。九个月后,它达到第二个百万。第三个百万,用了不到五个月时间。增长还在加速。2023 年,余凯说,这一年征程系列芯片的出货量会达到 300 万片,超过过去 3 年总和。

余凯也在科学家和创业者的身份中不断调整。发布第一款芯片时,他曾在采访中说,越是科学家,越喜欢深思熟虑、万事俱备再去做事,但他认识到,创业就是要赌。他正学习从科学家转变为一个商人。当 2021 年底跨过第一个百万片后,CEO 余凯有了一个新职位 “首席科学家”。

今天地平线已经是智能驾驶行业无法忽视的角色。它的芯片用在比亚迪、长城、理想、长安的汽车上,合作名单几乎囊括所有国内主流车企,目前与超过 25 家车企共计 150 多款车型达成量产定点合作。

而就在三年多以前,市面上还没有任何一款车用地平线的芯片。余凯形容那段岁月就像是隧道,“在黑暗中摸索,以为有人给你打火把,其实没有,你自己照亮自己。”

走出隧道的重要原因有创始人的商业眼光、管理层的判断力和整个公司的投入,但并不是全部——还有那一点恰好到来的时代机遇。

看不到绿洲,先就近找个取水点

人工智能刚被投资人关注时,更受重视的是算法公司。

2015 年到 2017 年,每年有超过 1000 家 AI 创业公司成立,大部分是软件应用,他们能帮用户预测股票走势、推荐一件上衣或者给孩子匹配一首适合年龄的故事,投资人和用户都看得懂。不做应用,而是给软件公司做芯片,当时并不被广泛认可。

芯片投资高、回报周期长,钱投进去,没有三年甚至看不到芯片能否做出来,更别说被市场验证,“就像扔个石头出去,5 年以后再听到响”。况且 “市场真的需要一家新的芯片公司吗?我们已经有英伟达。即便需要,一家创业公司能做出芯片来吗?” 刘芹说。

当时,地平线可能也不是最适合做芯片的团队。创立地平线前,余凯在西门子和美国 NEC 研究院做深度学习,然后牵头成立了百度深度学习研究院,做的还是语音、图像识别。他没做过硬件,更别说芯片。

地平线副总裁兼软件平台产品线总裁余轶南是地平线的第 5 号员工,与余凯一同来到地平线前,他在百度深度学习研究院负责基础视觉研发。他形容早期的地平线团队,是 “一大帮看似懂又不太懂的人”,“别人觉得,一帮做软件的人来做芯片了。” 余轶南说。

芯片行业的人才,可能也不会选择在这个周期漫长、门槛极高的领域创业。“越是有半导体经验的人,越觉得余凯(他们)做不出来。” 刘芹说。

地平线成立之初,分成汽车( AUTO )和物联网( AIoT)两大业务。汽车包括智能驾驶和座舱的计算芯片和软件方案,物联网面向各种生活场景,做过电器、摄像头、玩具等,后来逐渐覆盖到城市交通、智慧零售等。

相比把芯片装到一辆车上,物联网设备的进入门槛更低,更容易落地。刘芹曾经建议余凯,任何要做平台或者野心勃勃的公司,要等到落地都要很多年。越有愿景的公司,越要在创业从 0 到 1 时做好拆解。“你闷着头做的同时,一定要找一个场景,先做简单的闭环。你会明白,想做的事和用户需求有多大的 gap(鸿沟)”。

他给余凯的其中一个建议是:“第一个单子,你作为 CEO 要自己去谈。” 当时地平线一共几十人,余凯想找个有销售经验的人加入。刘芹说,这个人肯定要找,但 CEO 一定要亲自去感受市场,可能是 “一地鸡毛”。

后来在刘芹的建议下,地平线做了空调,余凯也亲自去谈了第一个客户。那时地平线还没做出自己的芯片,要在第三方的芯片模组上搭软件,给空调做优化。在当年的宣传中,这款空调可以用手势控制,根据人的位置改变送风角度和大小。

地平线早期做了各种尝试,包括玩具、扫地机。刘芹认为,这像在沙漠里找水,“目标肯定是绿洲,但你不知道绿洲什么时候才到,能不能先就近找个取水点?”

余凯创立地平线比谷歌做 AI 芯片更早,是当时中国唯一一家做智能计算芯片的创业公司。成立头两年,搭建团队、研发芯片、跑市场,样样都是全新挑战,没有范本可以参照。

2017 年 12 月,地平线发布了第一代自研芯片,针对物联网场景的旭日 1.0 ,和针对智能驾驶的征程 1.0 。旭日 1.0 主要应用于图像识别。征程 1.0 并不是车规级芯片,仅用于开发和验证智能驾驶系统的软件方案。

紧接着是 “左突右冲” 地搞商业化。智能驾驶业务,最大的客户也就是几百辆车,每辆车几块芯片,铺不开量。做物联网芯片 ,一方面看技术积累,能不能在大规模图像中精准定位,一方面看拿单能力,考验的是经验、口碑和客户关系。受欢迎的是三家巨头海康威视、大华股份和宇视科技,“AI 四小龙” 也正在崛起,还有资金雄厚、愿意投入的互联网公司们。成立 3 年的地平线不占优势。

业务进展不顺利,影响了投资人的信心。天使轮后到 2020 年车规级芯片大规模量产之前,地平线的融资情况都不乐观。

创业没多久,地平线就遇到了 2016 年的资本寒冬。A 轮融资时,余凯见了六七十个投资人,一分钱没拿到。他回忆,一个著名投资人跟他说,你做芯片是一件 “特别烂” 的事情,他觉得对方说得在理,因为做芯片的挑战比想象中还大。

好在拿到了英特尔和 SK 海力士的投资,两家全球半导体巨头分别在 2017 年、2019 年领投。刘芹觉得,这代表产业里真正有技术实力的公司看懂了地平线在做什么。

资本市场对于风口的追逐,有时候让余凯不解。他来找刘芹,问为什么投资人这么爱投人脸识别?

“他有点困惑,自己在做一件事,几乎没有人喜欢。他觉得不太好的事情,一堆人很看好。” 刘芹说。

刘芹认为,这是地平线成长路上遇到的 “噪音”,余凯偶尔会因这些噪音心烦,但他没有对自己选择的方向产生动摇。他的煎熬在于,虽然很早就对芯片有清晰、独立的判断,然后一直向前,但抵达终点的时间比预想中更长。

只有一颗子弹,射哪个靶?

一场争论在地平线管理层间持续了近一年——要不要放弃其他所有业务,只做智能驾驶?

同时做汽车和物联网两个行业,开发两种产品,团队的精力大大分散。要把产品和服务做极致,两个领域都需要投入更多的钱和更多的人,而当时地平线账上资金已经快见底。

“我们开了很多轮战略会,十几个人也有、几十个人也有,把人拉到一个地方,关起来开一两天。” 地平线副总裁兼智能汽车事业部总裁张玉峰说。

支持收缩物联网业务的人认为,场景太碎片,商业潜力也不够大,“说白了就是钱不够多,没油水”。反对者认为, “丢掉的方向也是好方向”。比起智能驾驶,物联网业务迭代快、回报周期也短。

一次讨论中,余凯问,家庭服务机器人就算能擦桌子、衣服洗净叠好放进柜子,大家愿意花多少钱?如果能解决,也许有人愿意花 5 万块钱,但技术上目前也做不到。

多次讨论后,张玉峰记得,余凯总结,地平线要保证资源做饱和攻击。如果兵力太分散、什么都想做,很难做得好。

“如果只有一颗子弹,我们要射哪个靶?” 他问。

汽车的市场够大,也足够稳定。更重要的是,智能汽车被视为机器人时代的前站,那是人们对自动驾驶充满乐观的时期。IT 桔子统计,2018 年,中国自动驾驶零部件和解决方案供应商的融资额是上一年的 3 倍,超过 160 亿元,腾讯展示了自动驾驶测试车,百度宣布开始推行无人驾驶出租车方案,一些车企表态,到 2020 年即将实现 L3 级自动驾驶。

2019 年,国际环境复杂多变,AI 行业的政策风险也是创业者不得不考虑的因素。最终,余凯决定聚焦汽车业务,把仅有的子弹射向一个靶心。

内部达成共识后,一场地平线成立以来最大规模的业务收缩很快来临。一名员工回忆,那段时间,余凯开过几次全员大会,说得最多的是 “公司必须要做一些战略聚焦,必须要做出一定选择”。

一两个月后,汽车以外的所有业务被砍,物联网部门只剩七十人左右,大部分是销售和客户支持。有创始团队的核心高管也在当年离开。后来,物联网部门更名为 “通用机器人”,作为对机器人时代的布局。

刘芹评价余凯很有安全感,他从来没见过余凯情绪失控、脆弱的时候。一起创业的伙伴离开,是他目睹余凯压力最大的时候,但他当时也只是冷静分析,如何处理后续工作。

创业公司没有资格和时间气馁,做了决定,就得克服一切坚定推行。2019 年 8 月,地平线发布了第一款车规级芯片 “征程 2.0”,开始拿这款产品去和车企谈合作。

余轶南记得,当时自己带队去车企,对方关心的都是一些基础问题:先不谈功能高低,有没有车规认证?芯片在哪流片?能不能按时按量出货?

他们准备好了一系列 “证据”,证书、计划、生产工艺、技术细节,把奖项和数据都摞上去,对方还是不太相信,“你拿来 100 个证书,也没有车在路上跑有说服力”。

“这是个综合性的坎”。张玉峰 2017 年加入,负责汽车业务的市场。他明白这种不安,“如果选一家国际名厂,它做不出来,那肯定不是选错了。但要是选了一家创业公司,项目砸了,可能就先要问问决策者,你为什么选这家?”

智能驾驶芯片当时有更成熟的厂商供选择。英特尔收购的 Moblieye 或德州仪器的产品都可以满足 L2 级辅助驾驶功能的要求,而更高阶的辅助驾驶功能则大部分由英伟达占领。

车企追随特斯拉自研智能驾驶软件,让地平线撕开了一道口子。

特斯拉早年也采用 Moblieye 的方案,芯片和算法打包在一起。但 2016 年开始,特斯拉用自研算法替换供应商,国内车企开始效仿。2020 年,特斯拉只卖出 50 万辆车,但股价一年涨了 7 倍,市值突破了 1 万亿美元——尽管智能还不是人们选择一辆汽车的决定性因素,但谁也不愿陷入 “人有我无” 的下风。中国车企第一次集中表现出对 AI 芯片的热切。

复杂的环境下,选择一家本土供应商保证供应成为车企的安全选择。地平线 2019 年发布了首款车规级智驾芯片,比其他国产芯片厂商都早了一步,是当时唯一可提供智能驾驶芯片的本土厂商。

两边一起 “赌”

挑战密密麻麻地冒出来,“没法数”,要拉出清单,“估计得有上千个小问题”。

出发去长安前,地平线团队觉得已经做了充足准备,“自我感觉是良好”。到了现场,总有意外。内部对这套算法已经测过许多遍,用摄像头判断车道线位置,前后不差 5 毫米,也就是一粒黄豆大小,“手抖一下也不只这点距离”。但对方的智能驾驶系统有一条规则是车道线居中,稍微一抖,车头就一偏,扭来扭去地 “画龙”。

在长安汽车重庆总部测试场,团队所有人瞬间神经紧绷。这是地平线首款车规级芯片征程 2 ADAS 前装量产的第一个项目。

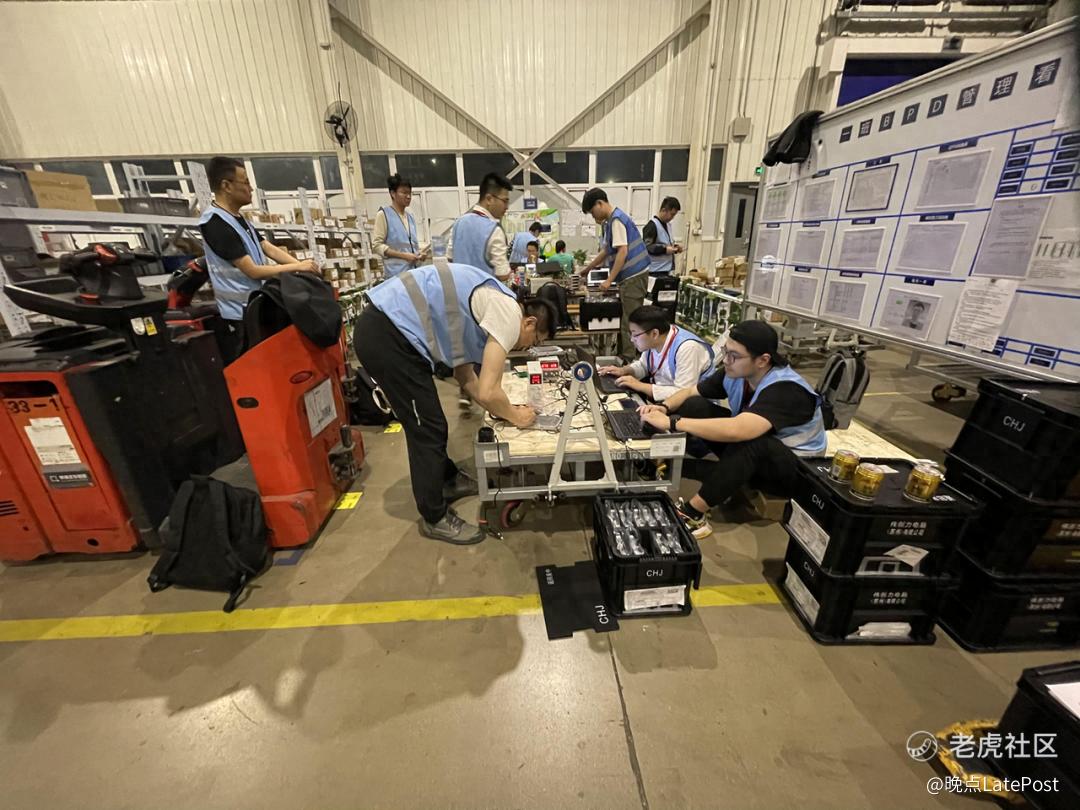

地平线、Freetech、长安汽车员工在项目现场。

地平线和长安汽车第一次合作在 2018 年。当时长安在一场博览会上做 L4 级别的预演,地平线是唯一一家愿意免费服务的供应商。这次合作,让长安初步建立了对地平线智能驾驶技术的信任。后来,长安 UNI-T 成为征程 2 第一个量产车型,但芯片用于座舱智能化。

2020 年,长安决定在重点车型 UNI-V 上增加辅助驾驶功能。当时征程 2 芯片刚发布几个月,地平线内部已经在做基于这块芯片的智能驾驶方案,也常常找长安,“直接端出一个基本成型的产品”。

沟通花了大半年。正式合作前,长安还花了一个月做集中论证,两边团队都派出人,从指标数据到实车路测整个验证一遍,再和别家对比。结果不错,地平线内部挺期待,但没到立项,谁也不敢放心。

2020 年 8 月 1 日晚,合作正式确定。当晚 10 点,项目相关的负责人在线上集齐,确定哪些员工要去现场,讨论到将近凌晨 1 点。七个小时后,被点名的 20 多人就出现在机场,统一穿着地平线的文化衫——他们要赶最早一班飞机去长安汽车的重庆总部。

整个项目从 2020 年 8 月持续到 2022 年 1 月,主力团队在重庆驻场了大半年,人多时,驻场有 40 人,人少时也有 20 多名。公司在测试场附近租了间公寓,最开始没有办公室,每天测试完,双方就挤在前台的桌子上开会,小风扇摆了一片。

项目负责人是余轶南,他待了九个月,两周才回来一次公司,“基本上全职在长安”。人员名单是提前定的,到了现场,长安追求将来做全栈,他们又叫上了感知算法的核心人员,“研发总监也叫去”。

“当时,业内友商对我们在长安项目上的投入也是吃惊的。” 刘永亮是这个项目的交付经理,负责与客户沟通。他 2018 年加入地平线,工作资历超过 15 年,参与过前期所有 ADAS 相关项目。

常规情况下,软件以双周或每月为周期更新。但这个项目的前两个月,地平线和 Freetech 、长安商定的节奏是按天发版。“除了地平线,几乎没人会这么做”,刘永亮说,整个团队疯狂 “转动”。

他们的量产经验本就不多,遇上的又可能是中国最复杂的城市路况。重庆坡道多,直路少,没有自行车道,摩托车和自行车都跑在机动车道里。8 月重庆,“又辣又热”,测试成员每天三班倒,早中晚出去跑车,上午发现问题,当天要解决,晚上测出来,第二天的版本里必须修正。交给长安前,地平线内部还要进行 2 辆车、2 小时以上的自测,确保不会出现意料外的问题。

十五个月后,前装搭载地平线征程 2 的长安 UNI-V 上市,除基础 ADAS 功能外,还具备高速公路驾驶辅助 HWA 、驾驶员触发换道辅助 UDLC 等功能,上市第五个月销量破万。

地平线和理想汽车的合作吸引了更大范围的关注,也有更深的忐忑——两家创业公司,两帮别人觉得 “看似懂也不太懂的人”。

理想 ONE 是理想的第一款量产车,辅助驾驶功能由供应商 Moblieye 提供。Moblieye 的策略是捆绑芯片和算法,打包卖给汽车厂商。方案成熟易用,但车企更新软件时也受限。

2020 年,理想上市之后开始增加研发投入,重点布局智能驾驶,决定在 2021 年理想 ONE 改款上用自研算法替代供应商方案。为此,理想汽车需要一家愿意开放的芯片供应商。

小鹏和蔚来当时都选择了英伟达的 Orin 芯片,算力 254TOPS。地平线 2020 年 9 月刚刚发布了征程 3 芯片,算力 5 TOPS。虽然不如 Orin 芯片算力更高,但可以满足基础的辅助驾驶功能,有性价比。

最重要的是,地平线向理想开放芯片、软件算法技术和配套工具链,支持理想迅速移植算法。几十人的团队常驻,与理想联合开发。

正式立项之前,地平线向理想进行了 2 轮展示。

一位参与项目的人士对《晚点 Auto》表示,首先是演示感知算法,地平线改装了一辆车,加上标准化的传感硬件,接上电脑看数据,带到理想总部来展示,前后来了好几轮。不过,到真正合作时,地平线还没演示征程 3 的闭环运行,也就是真正让车稳定地跑起来。

“这就是双方赌的部分,趟着河去找路。”2021 年初,项目正式立项。双方在连云港东海县一处测试场地做开发,各去了几十号人,他印象中,地平线选了最精英的团队。一间小会议室,两边的团队一起熬夜加班。

一队人在测试场跑,另一队地平线的员工守在理想的常州工厂里。大家量产没经验,产线上会出什么小问题,谁心里都没准谱。流水线昼夜不停向前,最后一步是给传感器做标定,一辆车 10 个摄像头,每个摄像头有 6 个参数,一个参数可能就是 6 个标靶,时间只有 30 秒。车传送到工位,“啪” 就得对准,一有不对,得立刻解决,否则后面就堆起来。

2021 年改款理想 ONE 搭载征程 2 项目现场。

这只是其中一道程序。一套智能驾驶软件,一边连着芯片,一边连着传感器和各种部件,可能 100 辆没问题,但 1000 辆就有问题。“这是个概率事件”,这位理想项目员工说,开发的时候大家都想着理想状态,但办公室里没有那么大规模做验证,“就像一个跳远运动员,跳 10 万次,是不是能次次都完美?”

弦得绷紧了。地平线派了 5 位工程师,24 小时轮班,带着电脑守在旁边,一出问题赶紧跑上前,现场改代码。

地平线的产品负责人两轴转。一天下午 6 点多,他刚开车从常州工厂回东海测试场,刚到东海接到电话,说产线有点问题,晚上 10 点又开车赶回去,到那边半夜两点。2 个小时解决完问题,开四个小时车,10 点时又回到了东海,睡一个小时抹把脸就继续工作。

2021 年 6 月,理想交付 2021 款理想 ONE,五个月后,理想推送了 NOA(领航辅助驾驶)和AEB(Autonomous Emergency Braking, 自动紧急制动系统)功能。此后,理想的自研之路步入正轨。这次合作也让双方有了信任,2021 年 7 月,地平线推出征程 5 芯片,算力达到 128 TOPS ,在理想 L8 上首度量产。

理想的智能驾驶硬件架构分为 Pro 和 Max 两个版本,车型按照高中低配置分为 Max 版、Pro 版和 Air 版,Max 版搭载英伟达 Orin 芯片,Pro 和 Air 版均搭载地平线征程 5 芯片。

距离客户最近的芯片公司

余凯会在各个场合强调自己公司的价值观是 “成就客户”。地平线是一家创业公司,想让车企放弃原本供应链龙头选择自己,和极具性价比的产品同样重要的是做好服务。

“说白了,当你的产品一开始不是那么标准化的时候,连清晰明确的使用说明书都没有,你就只能自己扑上去做服务。” 余凯曾在接受媒体采访时表示。

征程 2 上车长安,地平线派出的驻场员工最高时超过 40 人,而行业一般默认 “十几个人已经算多了”。驻场员工负责前场,公司还有团队支持,归为中台和后台,中台解决前台传回的技术问题,后台包括内部测试、行政和 HR。

成员几乎泡在项目中。一名参与长安项目的员工记得,工作从每天早 8、9 点持续到晚上 1、2 点,没有周末,“除了睡觉,基本就在干活”。为防止员工太疲惫,两周轮换一次驻场员工。

地平线两度和理想合作,均是首个量产的阿尔法项目。两个项目都调动了 “上百人的团队”,余轶南亲自带队。

一部分员工靠热情、自我提升或是对技术的追求驱动,尤其是在早期量产项目中。“这么累一个项目,从来没有人抱怨过,还有同学主动找我,说想锻炼一下”。刘永亮说,“大家都憋着一股劲,有一种追求从 0 到 1 的激动心情”。项目结束后,几个员工还买了地平线与长安的合作车型。

同时,“成就客户” 也纳入员工绩效考核中。它被分拆为 20 个具体指标,按员工表现分成可提升、符合或典范等级别。

“我们的机会在哪?不是因为我们聪明,是因为我们有这种定力,比别人多干一点、少睡一点”。余凯在 2021 年中国汽车蓝皮书论坛上说。

这个理念从上到下贯彻。余凯也在客户维护上分出许多时间,两年前的一个凌晨,刘芹给他打电话,余凯还在陪客户聊合作。

地平线借此压缩项目周期。征程 2 上车长安,从合作到功能达到量产水平用了半年,常规需要两年以上;征程 3 首发理想 ONE,8 个月做到量产交付。

去年,一家车企因为芯片供应不到位,一大批整车下了产线没法上市,密密麻麻囤在停车场。产线又不敢停下,否则就没车卖。对方选了地平线,希望短时间内做到芯片供应、切换和帮助车企自研算法落地——下单理由之一就是地平线动作够快。地平线完成这个项目,只用了四五个月。

新能源车竞争已打进了淘汰赛,一步落后就可能无法转圜。更敏捷、更灵活、速度更快,让地平线得到了更多的上车机会。这个理念,从地平线创业初期持续到现在。

一位参与大众合作的地平线员工称,当时地平线为了拿下与大众的合作,二三十个人带一辆车,赶到大众中国总部附近找间酒店做开发。对方高层时间紧张,他们就在办公室的地下停车场演示泊车等功能。

2021 年中国汽车蓝皮书论坛上,余凯发表演讲时讲述,他去见长城和比亚迪的高管,跟对方承诺 “我们是世界上离你距离最近的芯片公司”。距离是物理上的,也是响应意愿上的。这是芯片龙头英伟达做不到、也不愿意做的。“你跟大洋彼岸约会议、邮件一下,那边一开会来的都是一堆印度工程师,跟你讲英语你都听不懂,对不对?” 余凯调侃。

除了服务态度好,地平线也在技术上给客户提供更多支持。一位与地平线有过业务往来的车企智能驾驶高管曾对《晚点 Auto》表示,地平线的产品是车载智能计算芯片,但优势在于软件能力。为了给车企演示自家芯片可以实现智能驾驶功能,地平线会自己做一部分软件,能力不亚于很多车企的智能驾驶团队。

与 Moblieye 将软硬件打包一起卖给车企,黑盒交付的模式不同,地平线是 “白盒交付”,底层软件代码完全向客户开放,让客户可以直接进行软件升级或维护。

刘永亮说,在长安项目中,长安规控团队会问得 “特别特别细”,“你们感知算法是怎么做的?模型是什么?技术具体怎么分析?” 地平线会 “掰开揉碎” 向对方解释。整个开发过程中,写了 100 多份技术报告。

“愿意把核心技术都告诉客户的供应商,是非常少的,基本没有。国际友商一般最多说什么时间解决,你只需要知道解决后调用什么接口就行了,具体方案,那你不用管”。他说。

一位接近理想汽车的人士表示,在征程 2 上车理想 ONE 的项目中,理想的智能驾驶团队当时人很少,和地平线的驻场人员做了许多技术交流,这让团队成长快速。早期地平线还有一些 Demo 源码,用于展示硬件效果,理想在量产之前完成了代码的全面替换。

打破边界

在长安和理想的项目后,地平线量产智能驾驶芯片的能力得到了市场验证,此后,车企开始主动找上门来。2020 年到 2023 年 4 月,地平线征程系列芯片出货量 300 万颗,四个多月后,余凯在慕尼黑车展说,涨到了 400 万颗。目前,地平线与超过 25 家车企共计 150 多款车型达成量产定点合作。

多项目并行,对地平线的交付和服务能力提出了新的考验。2020 年,地平线 1000 人左右,前装定点项目 20 余个。目前,地平线有 2000 余人,前装量产定点车型有 150 个。

智能驾驶行业处在技术变革时期,没有稳定下来。竞速中,车企的位置、进度不同,需求也不相同。跑在前面的车企都渴望自研,追随特斯拉;一些传统厂商认为,自研智能驾驶系统的成本太高且必要性不大,于是希望直接采购完整的方案;还有一些厂商,一边采购供应商方案,一边也在搭建自研团队。地平线想要服务好每一个客户,需要根据他们的不同需求匹配相应的方案。

“市场需要什么,我们就可以给什么。” 余轶南说。目前,地平线提供三款芯片、三种智能驾驶系统,交叉共九种产品;可以单独卖芯片,也可以提供整套智能驾驶方案;有只用一个前视摄像头、只有感知功能的基础方案,也有要动用 4 颗征程 5 芯片、47 颗传感器的自动驾驶方案。

题图来源:《星际探索》剧照

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。